Por Walter Alarcón Glasinovich

Especialmente desde la década del 90 en diversos foros internacionales se ha venido subrayando el problema de la discriminación de la niña en el acceso a la educación escolar. En la reciente Sesión Especial de las Naciones Unidas a Favor de la Infancia, de mayo del 2002, se ha reiterado que en el mundo existen más de 100 millones de niñas y niños excluidos de la educación primaria, 60% de los cuales serían niñas. En nuestro país este problema ya ha sido puesto en la agenda pública e incluso el año pasado se aprobó la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales (ley nº27558).

En este artículo evaluaremos, sustentados en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del IV trimestre del 2001(1) , la hipótesis relativa a la existencia de un diferencial significativo en la cobertura escolar a favor de los niños varones y en desmedro de las niñas, discriminación de género que se acentuaría en las zonas rurales del Perú.

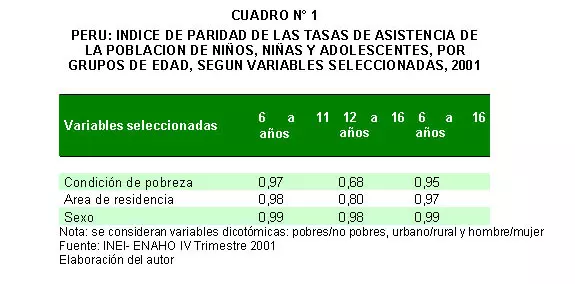

Iniciaremos nuestro examen utilizando el índice de paridad, el cual se obtiene de la división entre la menor puntuación y la mayor puntuación para cada variable en análisis. En la medida que el coeficiente resultado de la división se aproxime a 1, esto expresa mayor nivel de equidad entre las observaciones comparadas; mientras el coeficiente sea más lejano de 1 la equidad al interior de la variable en análisis será menor.

A la luz de los datos nacionales, de las variables en análisis, sería la condición de pobreza el factor más relevante en limitar el acceso a la educación escolar; mientras que el coeficiente de paridad 0.99 en el caso de la variable sexo revela un estado de equidad casi absoluta entre varones y mujeres en lo que a asistencia escolar respecta.

A la luz de los datos nacionales, de las variables en análisis, sería la condición de pobreza el factor más relevante en limitar el acceso a la educación escolar; mientras que el coeficiente de paridad 0.99 en el caso de la variable sexo revela un estado de equidad casi absoluta entre varones y mujeres en lo que a asistencia escolar respecta.

Esto es una primera aproximación que, por sus polémicos resultados, exige un tratamiento más detenido.

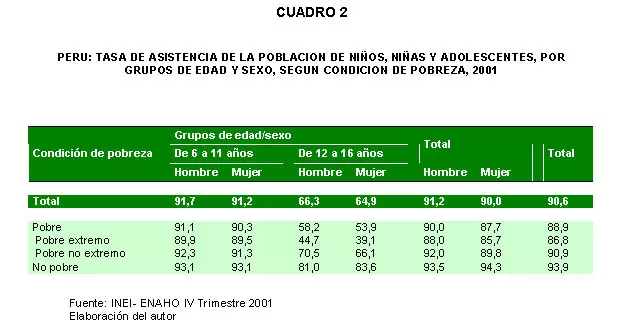

Desde el ángulo de las tasas de asistencia, se corrobora el consistente condicionamiento de la asistencia escolar en función a la condición de pobreza. En la población entre 6 a 16 años situados en extrema pobreza, la tasa de asistencia escolar es de 86.8%; mientras que en el segmento poblacional no pobre del mismo tramo de edad, dicha tasa de asistencia escolar se eleva al 93.9%. Es decir, a medida que se desciende en la escala de ingresos, las oportunidades de ejercer el derecho a la educación se va consistentemente restringiendo.

Desde el ángulo de las tasas de asistencia, se corrobora el consistente condicionamiento de la asistencia escolar en función a la condición de pobreza. En la población entre 6 a 16 años situados en extrema pobreza, la tasa de asistencia escolar es de 86.8%; mientras que en el segmento poblacional no pobre del mismo tramo de edad, dicha tasa de asistencia escolar se eleva al 93.9%. Es decir, a medida que se desciende en la escala de ingresos, las oportunidades de ejercer el derecho a la educación se va consistentemente restringiendo.

Bajo la óptica del género del educando puede observarse que la tasa de asistencia escolar de una niña o adolescente mujer no-pobre (94.3%) siempre es mayor que los resultados del mismo indicador para un niño o adolescente varón pobre (90.0%). Incluso, la niña y adolescente mujer no-pobre demuestra una más elevada tasa de asistencia escolar que una pobre extrema, del mismo sexo.

En suma, en el análisis de la asistencia escolar, la relevancia del género es menor que condición de pobreza. Una niña o adolescente no-pobre siempre tendrá mayores probabilidades de asistir a la escuela que un varón o incluso otra niña de menores recursos económicos.

Si las oportunidades de asistencia a la escuela están tan fuertemente condicionadas por la pobreza familiar, es realmente grave que la educación pública en nuestro país no sea realmente gratuita Un estudio reciente de GRADE constata de manera fehaciente que en nuestro país las familias cubren el 33% de los gastos de la educación pública. Dichas contribuciones adquieren diversas modalidades: se paga a las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA), en casos no necesariamente extraordinarios se cobran cuotas de matrícula, se contribuye con trabajo para mantener las escuelas, los padres solventan los útiles escolares, uniformes, transporte, refrigerios.

En el contexto actual de pauperización generalizada 55% de la población nacional en condición de pobreza y 24% en extrema pobreza, para el 2001- estas exigencias significan en algunos casos imposibilidad de enviar las hijas e hijos a la escuela.

Ante el planteamiento que en el tema de la asistencia escolar existe casi equidad absoluta entre varones y mujeres, se puede argüir que las cifras con que se trabaja son solamente promedios nacionales los cuales, en un país tan heterogéneo como el nuestro, conducirían a escamotear la real discriminación educativa contra las niñas. El supuesto es que la discriminación en la asistencia a la escuela se visibiliza principalmente en el campo, en las zonas rurales más alejadas.

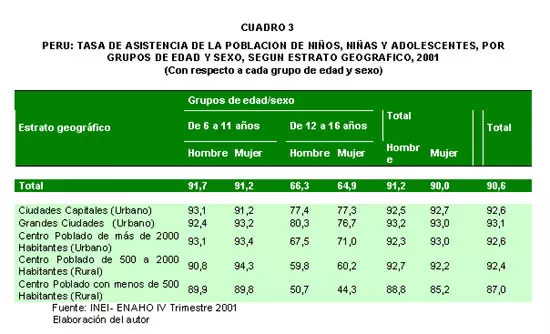

En primer lugar y corroborando la importancia de la variable área de residencia en la desigualdad de acceso escolar- tenemos que las tasas de asistencia, tanto para varones como para mujeres, son siempre mayores en las ciudades tendiendo a disminuir progresivamente mientras se avanza hacia las localidades de mayor ruralidad. Esto significa como lo demuestra el cuadro precedente- que una niña urbana, por el hecho de residir en la ciudad, tendrá mayores probabilidades de acceder a la escuela que un niño varón que reside en el campo: la tasa de asistencia escolar de niñas y adolescentes mujeres que residen en grandes ciudades es de 93.0%, mientras los niños y adolescentes varones que viven en localidades rurales de menos de 500 habitantes tienen una tasa de asistencia escolar de 88.8%. La relevancia del género se difumina frente al área de residencia.

En primer lugar y corroborando la importancia de la variable área de residencia en la desigualdad de acceso escolar- tenemos que las tasas de asistencia, tanto para varones como para mujeres, son siempre mayores en las ciudades tendiendo a disminuir progresivamente mientras se avanza hacia las localidades de mayor ruralidad. Esto significa como lo demuestra el cuadro precedente- que una niña urbana, por el hecho de residir en la ciudad, tendrá mayores probabilidades de acceder a la escuela que un niño varón que reside en el campo: la tasa de asistencia escolar de niñas y adolescentes mujeres que residen en grandes ciudades es de 93.0%, mientras los niños y adolescentes varones que viven en localidades rurales de menos de 500 habitantes tienen una tasa de asistencia escolar de 88.8%. La relevancia del género se difumina frente al área de residencia.

Un segundo plano de análisis nos permite constatar que, en las localidades rurales más alejadas (centros poblados de menos de 500 habitantes) la tasa de asistencia escolar es casi idéntica entre niñas y niños de 6 a 11 años de edad: 89.9% varones vs. 89.8% mujeres. En la edad normativa primaria no se comprueban diferencias en asistencia escolar según sexo del educando.

Por el contrario, sí se verifica un nivel de desventaja en el acceso a la educación escolar en desmedro a las adolescentes entre los 12 a 16 años de edad. La ENAHO 2001 informa que la tasa de asistencia escolar de adolescentes mujeres es de 44.3% vs. 50.7% de asistencia masculina.

En suma, las evidencias sugieren que más que en niñas rurales, existen indicios de desventaja de oportunidades en términos de asistencia escolar para las adolescentes rurales.

Sin embargo, esto debe colocarse en contexto. El problema de fondo del país en cuanto a factores que excluyen a determinados grupos sociales del ejercicio del derecho a la educación- no va fundamentalmente por el lado del género sino que está principalmente en función a la pobreza, concentrada precisamente en las zonas rurales más alejadas.

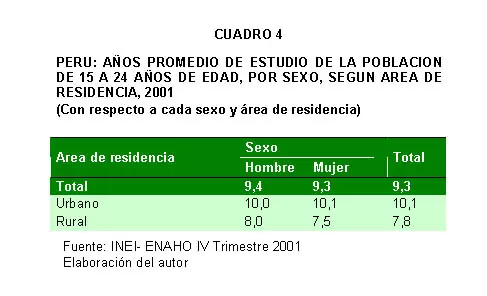

Casi para culminar, si observamos el promedio de años de estudio de la población entre 15-24 (2) años de edad, se vuelve a reiterar prácticamente una total homogeneidad de los años de estudio acumulados entre varones y mujeres. En el área urbana la equidad de género en términos de resultados de años de estudio acumulados es indiscutible. En el área rural, persiste un nivel de inequidad que, como ya lo señalamos, no se refiere a las niñas sino más bien a las adolescentes rurales. Siendo esto cierto, también debe notarse que felizmente para nuestro país y para las propias niñas y adolescentes- que el diferencial es menos acentuado que lo esperado.

Casi para culminar, si observamos el promedio de años de estudio de la población entre 15-24 (2) años de edad, se vuelve a reiterar prácticamente una total homogeneidad de los años de estudio acumulados entre varones y mujeres. En el área urbana la equidad de género en términos de resultados de años de estudio acumulados es indiscutible. En el área rural, persiste un nivel de inequidad que, como ya lo señalamos, no se refiere a las niñas sino más bien a las adolescentes rurales. Siendo esto cierto, también debe notarse que felizmente para nuestro país y para las propias niñas y adolescentes- que el diferencial es menos acentuado que lo esperado.

Ante estas evidencias, desde el punto de vista metodológico, no es correcto tomar algunos casos aislados, correspondientes a determinadas comunidades principalmente andinas, para a partir de allí pretender levantar una imagen nacional relativa a la supuesta inequidad de acceso escolar contra la niña a nivel del Perú o incluso en el área rural. Esta última es más heterogénea que lo supuesto. Siempre es bueno mirar los árboles, pero a su vez se debe mantener la objetividad suficiente para no perder de vista el bosque. El tema que nos debe preocupar, desde el punto de vista de la cobertura, es el acceso a la escuela de niñas, niños y adolescentes rurales en su conjunto; sin distingo alguno: se estima en más de 1´250 mil las niñas, niños y adolescentes entre 6 a 16 años que no asisten a la escuela. Este es el verdadero problema para el país. Enfatizar, en este caso, el género puede conducir a relegar problemas de orden estructural que van bastante más allá del sexo del educando.

La educación de la niña sea rural o urbana- es pieza esencial, tanto para el desarrollo del país, como para mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias, actuales y futuras. En las localidades donde se verifique que niñas y adolescentes mujeres no asisten a la escuela, es fundamental desarrollar los programas necesarios para avanzar hacia una mayor equidad en el acceso y permanencia escolar. Sin embargo, el Perú no es Africa y no deben levantarse imágenes equívocas.

Por otro lado y más allá de la asistencia escolar, nada de lo planteado sirve para avalar otras formas de discriminación de género en las escuelas mucho más sutiles que la asistencia escolar. Nos referimos básicamente a elementos de orden cultural. Nadie puede dudar que vivimos en un ambiente cultural machista que permea la sociedad en su conjunto. Los propios docentes de los colegios, sean varones o mujeres, alientan muchas veces de manera imperceptible patrones de comportamiento sexista. Por ejemplo, a los alumnos varones se les permite cierta tosquedad y los límites de conducta son más flexibles; en cambio, con las niñas se promueve la delicadeza: "una niña no dice lisuras", "así no se sienta una niña".

La pregunta sustantiva es si la escuela es la que produce estas formas de discriminación o si, más bien esta cultura machista rodea y permea, no solamente el sistema educativo escolar sino también la familia o el barrio, además de otras instituciones y espacios sociales.

Si en la falta de oportunidades en materia de acceso escolar el elemento sustantivo no es el género sino son factores de orden económico-social; y en las situaciones de discriminación de género, la causa de fondo no está dentro de la escuela, sino más bien en el entorno cultural más amplio -que evidentemente atraviesa también la escuela pero ésta última no la genera- , un diagnóstico sesgado puede derivar en confundir tanto los objetivos como los espacios de intervención porque, a nuestro entender, desde el punto de vista del acceso escolar, el objetivo debe centrarse en mejorar la cobertura escolar tanto de mujeres como de varones en zonas rurales, sin distingo por sexo; y en cuanto a la existencia de discriminación de género en las aulas, la intervención no puede centrarse en la escuela, sin abordar el entorno familiar y social como espacios sustantivos.

Estamos seguros que es fundamental romper con toda forma de exclusión existente y procurar igualdad de oportunidades para todas y todos. Pero, precisamente, para avanzar con seriedad en este camino es importante aproximarnos a un diagnóstico cada vez más certero, aún cuando esto signifique abandonar supuestos sólidamente arraigados o colisione con intereses institucionales.

La ENAHO 2001 IV trimestre se aplicó a una muestra de 18,824 hogares de todo el territorio nacional lo cual permite generalizar los resultados incluso a nivel departamental.

Incorporar 15 y más años distorsionaría el análisis al incluir el analfabetismo principalmente femenino que corresponde a resultados de décadas precedentes donde, en efecto, sí había discriminación de acceso escolar contra las mujeres.